Dormir nunca fue descanso.

Fue mi refugio.

De adolescente podía pasar días enteros apagada.

No era flojera, era sobrevivencia.

Era mi manera de desaparecer sin explicaciones,

sin rendir cuentas.

El único lugar donde el mundo no podía tocarme.

Con el tiempo, el sueño dejó de ser regalo.

Se volvió un riesgo.

Cada vez que me dejo llevar, alguien o algo me arranca de golpe.

Y yo no regreso tranquila.

Regreso con rabia.

Como si me hubieran robado la tregua,

ese espacio secreto donde no tenía que ser nada.

Dormir sin soñar es otra cosa.

Es como si alguien bajara el switch del alma.

Un apagón que me desconecta de todo:

del esfuerzo, del dolor, de las preguntas sin respuesta.

Aunque me levante como zombie,

sé que en ese lapso me alejé de todo lo que me quema.

Pero el mundo no respeta pausas.

El mundo exige.

Exige estar despierta, productiva, sonriente, fuerte.

Y cada vez que abro los ojos antes de tiempo,

confirmo lo mismo:

aún no tengo el control de mi descanso.

Sueño con un día distinto.

El día en que el imperio exista.

Cuando dormir ya no sea una fuga desesperada,

sino un derecho blindado.

Cuando pueda cerrar los ojos y saber

que nadie tocará la puerta,

que nada se quebrará afuera

mientras yo descanso adentro.

Dormir no es simple.

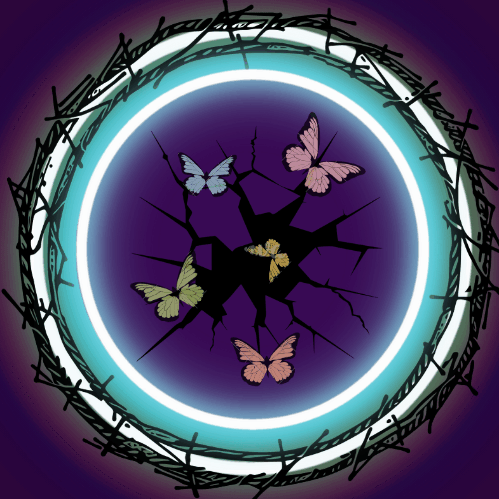

Es mi arma, mi huida, mi campo de batalla.

Y aunque hoy me levante cansada,

sé que en cada apagón mi cuerpo reclama lo suyo:

paz.

Y entonces me pregunto —sin decirlo muy alto—:

¿cuántos más como yo usan el sueño para escapar?

¿Cuántos más se sienten zombies al despertar,

porque su único refugio es también su condena?