Durante años busqué la luz como si fuera mi única salvación.

Quise morir por ella.

Me aferraba con todas mis fuerzas porque conocía lo que habitaba en mi sombra,

y mis pensamientos podían ser tan extremos y crueles que me aterraba darles cabida.

Por eso oculté esa parte de mí.

La marginé, la llamé “mi demonio”.

Solo unas pocas personas sabían que estaba ahí,

mientras al mundo le mostraba calma, bondad y paciencia.

Lo que nadie veía es que,

mientras más intentaba ser buena hacia afuera,

más radical y oscura se volvía mi sombra dentro de mí.

Esa contradicción me acompañó en silencio,

y aferrarme a la luz era mi única manera de mantenerla encerrada.

Con el tiempo descubrí una verdad que aún me sacude:

mi sombra no era mi enemigo.

Era yo.

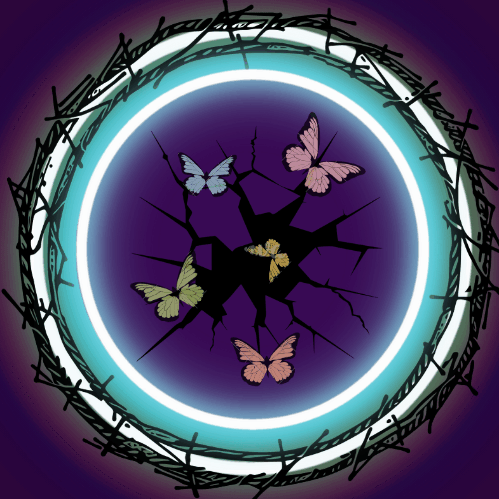

La paradoja es esta:

mi sombra es mi luz, y mi luz también es mi sombra.

Dos fuerzas que se necesitan, dos reflejos que no pueden existir separados.

Integrar ambas no es sencillo.

Significa aceptar que dentro de nosotros habitan muchas versiones y que todas nos pertenecen.

Ninguna nos hace menos dignos.

Y aquí algo esencial:

reconocer la sombra no es licencia para dañar.

No es carta blanca para justificar crueldad.

Es, más bien, un acto de responsabilidad;

mirarla de frente para que no gobierne en secreto.

Aceptar la sombra no es elegir la oscuridad,

es reconciliarse con lo que somos.

Y en ese cruce, entre lo que brilla y lo que hiere, aparece lo real:

Un ser humano completo.